Christina Schumacher: Jacqueline Parish – Du bist eine in Schottland und Holland ausgebildete, über lange Jahre praktizierende Landschaftsarchitektin; du hast berufsbegleitend an der ETH Zürich Raumplanung studiert und am Departement Architektur den Master of Advanced Studies in Landschaftsarchitektur geleitet. Seit 2007 leitest du den Fachbereich Gestaltung Stadträume im Tiefbauamt der Stadt Zürich und bist ausserdem als Fachexpertin zum Thema Stadtentwicklung und öffentlicher Raum tätig.

Maßstabsebenen, interdisziplinäre Haltung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Dein Blick – so könnte man sagen – streunt von der Landschaft in die Stadt. Wo siehst du die Parallelen und Zusammenhänge zwischen Landschaft und Stadt?

Jacqueline Parish: Wie du bereits erwähnt hast, habe ich mich am Netzwerk Stadt und Landschaft der ETH mit der Frage der Zusammenhänge zwischen Landschaft und der Stadt auseinandergesetzt. Eine wichtige Referenz aus dieser Zeit ist der Text »Das Territorium als Palimpsest« von André Corboz – Professor für Theorie und Geschichte des Städtebaus an der ETH – und Verfasser des Buchs »Die Kunst, Stadt und Land zum Sprechen zu bringen«. In seinem Beitrag vergleicht Corboz Stadt und Landschaft mit einem Palimpsest. Ihn interessiert die Vielschichtigkeit des Territoriums, die über die Jahre entsteht, wenn Schichten erneuert und wieder ausradiert werden – analog dem Entstehungsprozess von Texten. Dieses Verständnis bringt Stadt und Land zusammen, anstatt sie als getrennte Entitäten zu denken.

Trotzdem sind Stadt und Landschaft unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken unterworfen. Die Agglomerationsgemeinden im Umfeld von Zürich entwickeln sich mit rasanter Geschwindigkeit. In diesen einst ländlichen Gebieten finden heute bedeutende städtebauliche, ökonomische, soziale und politische Umwälzungen statt. Die Fläche der Stadt Zürich ist indes seit der zweiten Eingemeindung im Jahr 1934 konstant geblieben. In der Folge der Deindustrialisierungsprozesse seit den 1970er Jahren wurden bedeutende innerstädtische Industriebrachen für grossmassstäbliche Planungen frei – aus diesen Entwicklungsgebieten sind die neuen Stadtquartiere Zürich Nord und Zürich West entstanden. Nach Abschluss dieser Planungen werden beinahe alle grösseren Bauparzellen innerhalb der Stadtgrenzen bebaut sein. Die künftige Stadtentwicklung wird daher eine Entwicklung im Bestand sein.

Als Landschaftsarchitektin, Raumplanerin und Gestalterin städtischer Freiräume hast du es mit sehr unterschiedlichen Massstäben zu tun; vom kleinen Massstab landschaftsarchitektonischer Eingriffe über die Gestaltung dichter städtischer Räume mit unterschiedlichsten Nutzungsansprüchen bis zur grossmassstäblichen Raumplanung. Wo siehst du die Vorteile, die dir deine berufliche Erfahrung mit verschiedenen Zugriffsebenen für den Umgang mit städtischen Räumen gewährt?

Diese Frage möchte ich auf den gegenwärtigen Ort meiner Tätigkeit beziehen, das Tiefbauamt, mit Betonung auf dem Begriff Bau. Das achtköpfige Team Gestaltung Stadträume arbeitet bei einer Auswahl von Bauprojekten von der Definition des Vorgehens bis zum Abschluss des Projekts über alle Schritte mit. Dies bedeutet, dass wir bei bestimmten Bauprojekten die Materialisierung bis ins Detail mitbestimmen. Den grösseren Rahmen unserer Arbeit stellt die Planung der Infrastruktur dar. Das Tiefbauamt ist auch für diese Planungen zuständig und nimmt beispielsweise Einfluss auf die Verkehrsführung. Die Infrastrukturplanung steht meiner Meinung nach in einem deutlichen Zusammenhang zur Nutzung von Stadträumen. Projekte wie die Flankierenden Massnahmen der Westumfahrung von Zürich, infolge derer die ehemalige Westtangente zu einer neuen Quartierstrasse umgebaut werden konnte, nehmen ihren Ursprung in dieser übergeordneten Massstabsebene der Infrastrukturplanung.

Unser Arbeitsfeld macht deutlich, dass Infrastrukturen ein grundlegende Bestandteil von Stadtentwicklung und Städtebau sind. Die Schnittstelle zwischen dem Hochbau und der die ganze Stadt in einem Netzwerk verbindenden Infrastruktur wird aber leider nur in seltenen Planungsfällen gemeinsam angegangen.

Nicht nur unterschiedliche Massstabsebenen, sondern auch unterschiedliche Disziplinen sind Teil deines eigenen beruflichen Werdegangs und werden auch in den Teams im Tiefbauamt gelebt. Sind mit der Abkehr von einer monodisziplinären Perspektive für die Gestaltung städtischer Räume auch Nachteile verbunden?

Der öffentliche Raum ist ein Spiegel der Gesellschaft, und wie sich die Gesellschaft zusammensetzt, wie sie sich begreift und welche Bedürfnisse und Anliegen sie hat, ist einem starken Wandel über die Zeit hinweg unterworfen. Vor diesem Hintergrund betrachtet, bräuchten wir für unsere Arbeit nicht nur interdisziplinäre, sondern auch interkulturelle und interpolitische Teamzusammensetzungen. In den 1940er Jahren schlug der CIAM-Kongress vor, im modernen Städtebau sämtliche Funktionen zu trennen. Heute haben wir den Anspruch, dass der öffentliche Raum vielfältigen koexistierenden Bedürfnissen gerecht werden soll. Diese veränderten Ansprüche an den öffentlichen Raum und deren bauliche Umsetzungen machen die enge Verzahnung von gesellschaftlicher und städtebaulicher Entwicklung deutlich.

Strategie Stadträume Zürich – Grundhaltung und Art der Eingriffe

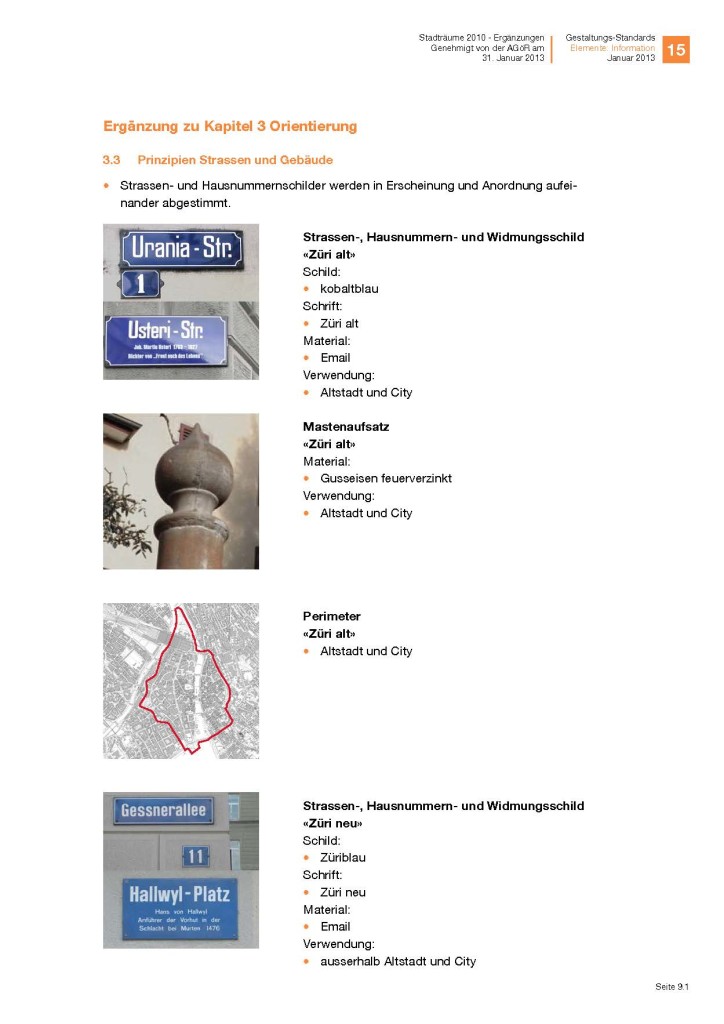

Mit der Strategie Stadträume Zürich hat der Fachbereich Gestaltung in Zusammenarbeit mit anderen Stellen ein umfangreiches Leitwerk für die Gestaltung öffentlicher Räume in der Stadt Zürich geschaffen. Das Werk umfasst in Form einer Broschüre die wichtigsten strategischen Ziele, welche im Rahmen anstehender Bauvorhaben im öffentlichen Stadtraum umgesetzt werden. Eine klare Hierarchisierung der Stadträume, eine kohärente Gestaltung und optimale Aufenthaltsqualität werden dabei bei jedem neuen Bauvorhaben angestrebt. Für die Umsetzung stehen Gestaltungs-Standards zur Verfügung. Diese sind in einem grossen orangen Ordner zusammengefasst. Welches sind nun die zentralen Grundsätze, an denen sich dieses Leitwerk ausrichtet und welche Ziele sind letztlich in diesen Grundsätzen verankert?

Ziel unserer Arbeit ist eine integrale Stadtraumqualität. Dies bedeutet, die Funktionalität zu berücksichtigen, eine hohe Aufenthaltsqualität anzustreben und wenn möglich, sinnlich ansprechende und ästhetische Räume zu schaffen. Wir verfolgen das Ziel, den ordnenden Charakter von Stadträumen durch ein ruhiges, offenes Erscheinungsbild und eine elegante und aus der Funktion abgeleitete Formensprache zu stärken. Raumbegrenzung und gliedernde Strukturen sind in einem fussgängerfreundlichen Massstab zu wählen. Und wir versuchen möglichst wenige, bevorzugt langlebige, unterhaltsfreundliche und bewährte Materialien anzuwenden. Und grundsätzlich passt der Ansatz meistens: so viel wie nötig und so wenig wie möglich…

Sobald die Sanierung der Infrastruktur ansteht, bietet sich die Gelegenheit, neue Stadträume zu gestalten. Da wir bei jedem dieser Planungsprozesse von Anfang an involviert sind, ist dies der Moment, in dem wir die Orte auf Ihre Nutzung und Qualität hin überprüfen. Dieser Planungsansatz bedingt eine sehr gute Projektorganisation und das entsprechende Budget. In anderen Städten sieht das ganz anders aus, dementsprechend unterschiedlich fallen die Arbeiten im und für den öffentlichen Raum aus.

Könntest du diese Grundsätze am Beispiel eines von euch gestalteten öffentlichen Raumes in Zürich exemplifizieren?

Ein gutes Beispiel für die bereits erwähnten Flankierenden Massnahmen ist der Brupbacherplatz. Hier ging es darum, einen quartierweit bedeutenden Raum zu gestalten und neue Nutzungen zu ermöglichen. Der Bedeutungsplan der Strategie Stadträume Zürich hilft uns zu verstehen, in welchem Kontext ein Stadtraum steht. In diesem Plan wird jeder Stadtraum aufgeführt und auf seine Reichweite hin qualifiziert; die Charakterisierungen reichen von ›international bedeutend‹ bis ›für die Nachbarschaft wichtig‹.

Der Brupbacherplatz orientiert sich quartierweit und dementsprechend soll ein neuer kleiner Quartierplatz entstehen. Ziel ist es, einfache, klare, langlebige Räume zu schaffen, eine Art Grundausstattung. Damit sollen Aneignungen ermöglicht werden, welche neue Aufenthaltsqualität schaffen oder bestehende Qualitäten stärken.

Im Bedeutungsplan steckt eine Hierarchisierung der unterschiedlichen öffentlichen Räume. Heisst dies auch, dass mit den unterschiedlichen Bedeutungskategorien verschiedene Zielgruppen anvisiert werden?

Der Auslöser, die Strategie Stadträume Zürich zu erarbeiten, war der seit den 1990er Jahren unter den bedeutenden Metropolen ausgetragene Standortwettbewerb, bei dem es um die Attraktivität der Städte für Inverstoren und Besucherinnen geht. Für Zürich spielte darin die Qualität der öffentlichen Räume eine wichtige Rolle. Mittlerweile ist aber vielmehr die Nutzungsfrage zum Kernthema avanciert. Die Strategie zeigt die wichtigen Rahmenbedingungen dazu auf. Unser Ziel ist es, möglichst umfassend zu verstehen, wer die verschiedenen Anspruchsgruppen sind und welche Bedürfnisse sie haben. Dies verfolgen wir mit der Idee, dass wir mit einer einfachen Grundausstattung Bühnen schaffen wollen, die unterschiedliche Aneignungen ermöglichen sollen.

Partizipative Gestaltung

Jacqueline, du bist Leiterin eines Verwaltungsbereichs, der den Auftrag umsetzt städtische Räume zu hierarchisieren und der diese gemäss dem Bedeutungsplan ordnet und gestaltet.

Wie siehst du das: Wem gehört die Stadt und wer sollte ein Recht auf Stadt haben?

Grundsätzlich haben alle ein Recht auf Stadt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es Zeiten gab, in welchen das Recht auf Stadt vermehrt diskutiert wurde als heute. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts forderte der Schweizer Architekt Hans Bernoulli (1876-1959), ähnlich dem englischen Planer Ebenezer Howard (1850-1928) an der Wende zum 20. Jahrhundert, dass der Boden allen gehören sollte. Gemeinschaftliche Bodenpolitik schien damals in die Stadtplanung einzufliessen. Die Idee, sich den Boden gemeinschaftlich zu teilen, ist aus heutiger Sicht spannend, aber utopisch. Das Grundthema vom Recht auf Stadt hat vermutlich indirekt mit den Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern zu tun. Oder anders formuliert, mit den Möglichkeiten, Grund und Boden erwerben zu können. Das Tiefbauamt ist Eigentümerin des öffentlichen Grundes.

Mit welchen Mitteln stellt ihr den Einbezug der betroffenen und interessierten Stadtbevölkerung in die Gestaltung ihrer Stadt sicher?

Basis ist das kantonale Strassengesetz. In einer ersten Phase, wenn Nutzungen verändert werden, findet eine informelle Mitwirkung statt; in welcher Form das passiert, können wir definieren. In einem zweiten Schritt findet die Auflage nach § 16 statt, hier können direkt Betroffene Einsprachen einreichen. In den letzten Jahren haben wir versucht, bereits vor Planungsbeginn herauszufinden, welche Bedürfnisse die Menschen vor Ort haben. Dazu hatten wir 2012 und 2013 eine spezielle »Bedürfnis- und Informations-Kapsel« namens ÖRBI (öffentlicher Raum Bedürfnis- und Informationssammler) im Einsatz, um die Menschen vor Ort zu fragen, welche Nutzungen sie sich an diesem Ort wünschen. Die Resultate haben uns aus fachlicher Sicht erfreut. Der Einsatz von ÖRBI wurde jedoch vom Gemeinderat gestoppt. Schade, denn ÖRBI hat uns geholfen zu klären, wer die Menschen sind, die sich in einem Raum aufhalten. Vom Ansatz ganz zu Beginn eines Planungsprozesses abzuklären, mit welchen Nutzerinnen und Nutzern wir es zu tun haben, sind wir nach wie vor überzeugt.

Der Soziologe Lucius Burckhardt hat 1968 (zusammen mit Walter Förderer) ein Buch geschrieben mit dem Titel «Bauen, ein Prozess», in dem er daran erinnert, dass ein Bauprozess eine lange und meist von ganz anderen Akteuren und Interessen geprägte Vorgeschichte und nach dem eigentlichen Bau dann auch eine noch viel länger währende und oft voltenreiche Aneignungs- und Nutzungsgeschichte hat. Für öffentliche Räume, auf die sich eine Vielfalt von Interessen fokussiert, gilt dies ganz besonders.

Mit welchen Mitteln berücksichtigt ihr in eurer Arbeit den prozessualen Charakter der Stadtraumgestaltung?

Lucius Burckhardt hat noch andere spannende Auffassungen erwähnt, wie z. B. »Design ist unsichtbar«. Ein Beispiel der partikulären Betrachtung ist der Kiosk. Würde dieser nicht bei der Bushaltestelle stehen, damit die wartenden Menschen eine Zeitung kaufen können, würde er nicht funktionieren. Weiter spricht Burckhardt vom städtischen Komplex der Strassenecke. Diesen Blick könnten wir auch wieder mehr schärfen. Das heisst, dass die einzelnen Elemente im Stadtraum nicht für sich isoliert betrachtet werden sollten, sondern als eine Art Knoten in einem Netzwerk von funktionalen und sozialen Zusammenhängen

Zurück zur Frage des prozessualen Charakters. Grundsätzlich wirkt die Bevölkerung in verschieden Phasen der Projektplanung und in verschiedenen Formen mit. Zum Bespiel nehmen Direktbetroffene Einsitz in Steuerungsausschüsse (Beispiel Kunsthaus beim Heimplatz) oder Interessierte beteiligen sich an Veranstaltungen in den Quartieren.

Ausserdem gibt es seit 2007 Befragungen auf neu gebauten Plätzen und Strassen. Seit 2012 Jahr werden diese durch ein Team der Forschungs- und Beratungsfirma Interface und der Hochschule Luzern HSLU durchgeführt. Interessant dabei ist die Methode: Vor Ort werden Direktbefragungen, Beobachtungen und gezielte Workshops durchgeführt, die auf bereits fertig gestellten Plätzen Nachbesserungen ermöglichen. Wir reagieren auf die Ergebnisse. Zum Beispiel soll im nächsten Frühling auf dem Anni-Klawa-Platz ein Tischtennistisch aufgestellt werden. Dass wir nach Bauabschluss Projekte noch weiter bearbeiten, ist auch für uns noch relativ neu.

Zum Schluss

Stösst eigentlich die Strategie Stadträume Zürich bei den anderen Verwaltungsstellen und unter Architektinnen, Stadtplanern und Landschaftsarchitektinnen auf Akzeptanz?

Unverständnis gibt es schon auch – vor allem bei einigen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung. Aber wir sind an einem guten Punkt der Akzeptanz. Wichtig ist dabei die Rolle der Arbeitsgruppe Öffentlicher Raum, in die Vertreter sämtlicher Dienstabteilungen Einsitz nehmen.

Wir haben den Anspruch, dass dieses Werk lebendig bleiben soll. Alljährlich werden neue Kapitel aufgenommen. Zahlreiche Personen aus externen Büros sind begeistert, da ihnen dieses Werk Unterstützung bei ihrer Arbeit bietet.

Welches sind die Möglichkeiten und welches die Grenzen der Gestaltung öffentlicher Räume zur Beeinflussung des öffentlichen Lebens?

Wichtig scheint mir nicht ein buntes Design zu sein, sondern eine sinnvolle Zonierung und eine elegant aus der Funktion hergeleitete Formensprache, die eine langlebige Grundausstattung bietet und Aneignungen ermöglicht. Gestaltung muss nicht per se neue Materialien ausprobieren. Wesentlich ist nicht die Buntheit des roten Betonsteins, sondern wie der Raum genutzt werden kann. Es geht ja schlussendlich um das Leben auf den Plätzen und in den Strassen.