In E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen Klein Zaches genannt Zinnober aus dem Jahr 1819 ereignet sich eine skurrile Szene, die in mehrfacher Hinsicht von Interesse sein mag: Der Fürst eines Kleinstaates nach deutschem Muster möchte seinen Minister Zinnober auszeichnen und hängt ihm ein Ordensband um. Nur: Zinnobers körperliche Missgestalt – die nur deshalb nicht zu gesellschaftlichen Sanktionierungen führt, weil allerlei Zauberei im Spiel ist – bewirkt, »dass das Band durchaus nicht normalmässig sitzen wollte, indem es sich bald ungebührlich heraufschob, bald ebenso herabschlotterte.« Der Widerspruch zwischen Normalität und deren Abweichung, zwischen ›normalmässigem Sitzen‹ und anormalem Körper wird zu einem Problem repräsentativer Macht, das offensichtlich so gross ist, dass nur unter Beizug unterschiedlicher Fachperspektiven eine Lösung erreicht werden kann:

»Auf Befehl des Fürsten musste sich nun der Ordensrat versammeln, dem noch zwei Philosophen sowie ein Naturforscher, der eben, vom Nordpol kommend, durchreiste, beigesellt wurden, die über die Frage, wie auf die geschickteste Weise dem Minister Zinnober das Band des grüngefleckten Tigers anzubringen, beratschlagen sollten. Um für diese wichtige Beratung gehörige Kräfte zu sammeln, wurde sämtlichen Mitgliedern aufgegeben, acht Tage vorher nicht zu denken […]. Die Strassen vor dem Palast, wo die Ordensräte, Philosophen und Naturforscher ihre Sitzung halten sollten, wurden mit dickem Stroh belegt, damit das Gerassel der Wagen die weisen Männer nicht störe, und ebendaher durfte auch nicht getrommelt, Musik gemacht, ja nicht einmal laut gesprochen werden in der Nähe des Palastes. Im Palast selbst tappte alles auf dicken Filzschuhen umher, und man verständigte sich durch Zeichen.«1

Schall, der stört, wird bekanntlich als Lärm bezeichnet, und von ihm ist hier, auch wenn das Wort selber nicht fällt, durchaus explizit die Rede: ›Lärm machen‹ meint in der ursprünglichen Wortbedeutung ›trommeln (und pfeifen)‹, und zwar deshalb, weil diese Instrumente »zu den Waffen« riefen, ›all’arme‹. Dass also nicht getrommelt werden, und dass auch sonst kein Lärm seinen alarmierenden Einfluss geltend machen soll (die übertragene Wortbedeutung ist erst im 17. Jahrhundert in die Sprache eingewandert), hat seinen Grund darin, dass die interdisziplinär zusammengesetzte Runde ein Problem zu lösen hat und nicht davon abgehalten werden soll. Zwar darf man sich den Hauptort des fiktiven Fürstentums gewiss nicht als eine Stadt mit urbaner Qualität vorstellen, gleichwohl sind hier die Elemente versammelt, mit denen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Geräuschkulisse der Stadt als ungesund für das Denken und Nachdenken, vielleicht für den Menschen insgesamt beschrieben wird. Den grossen Städten fehle, so meinte Nietzsche in den Fröhlichen Wissenschaften, »stille und weite, weitgedehnte Orte zum Nachdenken« – Orte, an denen das »Geräusch der Wagen und der Ausrufer« nicht ständig die vita contemplativa störe.2

Translokationen: Vom Land zur Stadt

Stille und Weite, der unverstellte Blick auf die Konturen eines Klanggeschehens, in dem die einzelnen Klangereignisse durchhörbar bleiben und sich nicht störend bemerkbar machen, das sind letztlich die klassischen Attribute der Landschaft und ihres erhabenen Charakters. Die Stadt ist keine solche Landschaft. Der Ausblick bleibt dort eingeschränkt, im Lärm überdecken sich die identifizierbaren Ereignisse bis zur Unkenntlichkeit. Gleichwohl übte gerade die überbordende Dynamik der modernen Grossstadt, die durch die industrielle Revolution entstanden war, eine Faszinationskraft aus auf die Denker der vorletzten Jahrhundertwende, wofür etwa die Texte von Siegfried Kracauer, Georg Simmel oder Walter Benjamin beredten Ausdruck geben. Und so war es der Philosoph und Architekt August Endell – er gehörte ebenfalls zu diesem Kreis der damaligen Berliner Intelligentsia –, der der »grossen Stadt« gleichsam das ästhetische Kleid der Landschaft überzustreifen versuchte: »Es ist so wunderlich«, schreibt er: »das Krächzen der Raben, das Wehen der Winde, das Brausen der See scheint poetisch, scheint grossartig und edel. Aber die Geräusche der Stadt scheinen nicht einmal der Aufmerksamkeit würdig, und doch bilden schon sie allein eine merkwürdige Welt.«3

Endells Projekt in seinem 1908 erschienen Essay Die Schönheit der grossen Stadt kann in gewisser Weise als der Versuch bezeichnet werden, dem anormalen Körper der Grossstadt das ideale Kleid der Landschaft überzuziehen – mit der Absicht, es ›normalmässig‹ sitzend zu machen: es sei zu erreichen, »dass die Schönheit der Stadt ein selbstverständliches Gut wird wie die Schönheit der Berge, der Ebene und der Seen, dass die Kinder im sicheren Besitze dieses Gutes aufwachsen, so wie wir auf gewachsen [sic!] sind im sicheren Besitze landschaftlicher Schönheit.4 Der Begriff von Normalität, der hier in den Fokus gerückt werden soll, bezieht sich dabei auf die Beobachtung, dass der Normalismus als einem alternativen Konzept zu Gesetz und Norm mit dem Beginn der Moderne auftaucht und dabei gerade mit den Dynamisierungsprozessen der sich (namentlich in urbanen Kontexten) neu konfigurierenden Gesellschaften in Zusammenhang steht.5 Zwar kommt der Begriff des Normalen selbst in Endells Text an keiner Stelle vor, doch ist von vermeintlichen Abweichungen von scheinbaren Normwerten an vielen Stellen die Rede. Dabei arbeitet Endell argumentativ gerade der Entgegensetzung von vorgegebenem Ideal und dessen »Degeneration«6 entgegen und plädiert stattdessen für eine »Fülle von Typen, von Abstufungen«7 zwischen den beobachteten Phänomenen der städtischen Landschaft. Die schiere Masse, die »Fülle«, der »Reichtum« dessen, was sich in der Grossstadt ereignet, was sicht- und hörbar wird, führt zu einer Art statistischem Prinzip, das sinnvolle Orientierung überhaupt erst möglich macht: Die bisher geltenden wesenhaften, qualitativen Diskontinuitäten (hier die Stadt, dort die Landschaft; hier das Ideal, dort das Degenerierte; hier das konventionell Schöne, dort das Hässliche) werden ersetzt durch ein graduiertes Kontinuum, auf das die hör- und sichtbaren Phänomene angebracht werden können. Die Stadt erscheint so als »reich gegliedertes Wesen«.8

Soundscapes

«Ich sann über Möglichkeiten des Überlebens in einer lebensfeindlichen Umwelt nach und darüber, wie bestimmte Insekten, Fische und Säugetiere die akustischen Eigenschaften ihrer Umgebung imitieren, um zu überleben. Dann erinnerte ich mich an die Strassenmusiker in Rom, wie ihr Spiel das Lebensgefühl in der Grossstadt veränderte.«9

So schreibt der amerikanische Komponist und Klangkünstler Alvin Lucier über eine Auseinandersetzung mit den Alltagsklängen unserer städtischen Umgebung, die ihn ab dem Beginn der 1970er-Jahre beschäftigte und die in einer kurzen Reihe von Konzeptkompositionen ihren direkten oder mittelbaren Niederschlag fanden.

Tatsächlich setzt ab den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts eine neue Beschäftigung mit der städtischen Klangwelt ein – offenbar provoziert durch die Zunahme des Schallpegels insbesondere in urbanen Kontexten, lesbar als Ausdruck von Denormalisierungsängsten: Es entsteht ein Übermass an akustischer Information, in der sich durch Anhäufung die Laute solcherart überlagern, dass nur einzelne davon klar hervortreten können. Das Hi-Fi-Soundscape wird durch ein Lo-Fi-Soundscape abgelöst,10 Kennzeichen einer urbanen Lebenswelt, die in ihrem Beschreibungsmodus durchaus jenem Fehlen der ›Weite‹ entspricht, mit der Nietzsche um die vorangegangene Jahrhundertwende die Lebensfeindlichkeit der aufkommenden Grossstädte beschrieb.

Der Begriff des Soundscapes, den der kanadische Komponist und Klangforscher R. Murray Schafer aufgriff und produktiv machte, erscheint erstmals tatsächlich in einer Feldstudie zur klanglichen Umwelt in der amerikanischen Stadt Boston, in welcher der Urbanist Michael Southworth vorschlug, die Analyse des visuellen Cityscape sei auch durch nichtvisuelle Elemente zu ergänzen, um Stadtplanungsprozesse nachhaltig zu gestalten.11

Normalitäts-Verschiebungen

Die Anordnung der mannigfaltigen Phänomene, die Endell in seinen akustischen und visuellen Stadtbeobachtungen beschreibt, auf einer kontinuierlich gestuften Skala kann nun als eine Strategie verstanden werden, die bestehenden Normalitätsgrenzen zu verschieben – bzw. die Verschiebungen, die in der grossstädtischen Landschaft stattfinden, wahrnehmbar zu machen, zu dechiffrieren. Wohl nicht zufällig wird an einigen Stellen des Textes das gemeinhin als anormal Geltende in Anschlag gebracht, um Argumente für die Vision einer ›Schönheit der grossen Stadt‹ vorzubringen. So ist es der Blinde, der die Fähigkeit besitzt, statt blossem Lärm jenes ›reich gegliederte Wesen‹ zu hören, und ihm so die Möglichkeit gibt, sich zurecht zu finden. Und kranke Menschen mögen dem Arzt als hässlich, elend erscheinen, der Künstler hingegen stellt sie »um ihrer Schönheit willen« dar.12 Die Grenzziehungen zwischen Lärm und bedeutungsvollem Klang, zwischen dem Abstossenden und dem Schönen werden hier in Verhandlung gebracht.

Wird hier auf einen medizinischen Diskurs angespielt, so verweist Endell in einem etwas späteren Essay, der aus Anlass der grossen Ausstellung des Deutschen Werkbundes 1914 entstanden war, auf einen nun industriellen Zusammenhang – in der Entwicklung des Normalismus-Dispositivs, wie sie bei Jürgen Link als ein sich in der Moderne als neuartig entwickelndes Gesellschaftskonzept beschrieben wird, spielen gerade diese beiden Enwicklungsstränge eine zentrale Rolle.13 Endell klagt den »unselige[n] Hang zur Normalisierung« nun explizit an. Die rigiden Vorgaben und Normen der Bauordnung hindern den Architekten nämlich daran, so schreibt er im Aufsatz Die Strasse als künstlerisches Gebilde, künstlerisch arbeiten zu können – und sie seien hauptsächlich für das »Darniederliegen der Baukunst« verantwortlich zu machen.14 Zwar scheint es hier in erster Linie um Normativität (und eben nicht Normalisierung) zu gehen, doch die Argumentationslinien Endells lassen dies auch anders lesen. Denn die ungeheure Bautätigkeit etwa in Städten wie Berlin um die vorletzte Jahrhundertwende mit ihrer ausgeprägten Wachstumsdynamik hat zu einer Arbeitsteilung zwischen Bauplan, Bauordnung und Architektur geführt, die einerseits schädlich sei, andererseits aber letztlich entstanden ist durch eine städtebauliche Massenproduktion, in der die Komplexität der sektoriellen Dynamik ›auf die Linie‹ gebracht werden muss.15 Standardisierung und Normalisierung erscheinen dabei als eine Antwort auf die exponentielle Dynamik des spezifisch modernen Wachstums der neu entstehenden Grossstädte. Die gesetzten Normen haben also auch einen deskriptiven Charakter, die Starrheit, die Endell anklagt, zeigt, dass hier von protonormalistischen Strategien die Rede sein kann, die einen engen Bezug zu normativen Setzungen haben: sie wirken repressiv, autoritär einschränkend, sowohl auf den Architekten wie auch auf den Charakter der sich entwickelnden Stadt. Endell nun setzt sich für eine flexiblere Strategie ein, in der die Übergangsszonen zwischen dem, was als normal und was als anormal gelten kann, grösser gehalten werden und einer ständigen Verhandlung unterliegen. Den Zugang zur Schönheit müsse zuallererst erkämpft werden, die Zeit, die »die riesenhafte Vergrösserung der Städte hervorbrachte«, erfordere die Ausweitung dessen, was als ›schön‹ gelten kann.16

Wegehören und Hinhören

Die Beobachtung, wonach »der Lärm der modernen Welt […] zu einer durchschnittlichen Praxis des Weghörens geführt« habe,17 ist einer der roten Fäden, die sich durch die Auseinandersetzung mit urbanen Soundscapes zieht – bereits bei Endell, doch auch in weiteren künstlerischen und kulturwissenschaftlichen Praxen bis hin in die Gegenwart. Demnach würde es darum gehen, erst überhaupt ein Bewusstsein zu erhalten von der akustischen Umwelt, die uns alltäglich umgibt:

»Wenn ich beobachte, wie Menschen die Klänge ihrer Umwelt wahrnehmen,« so schreibt der amerikanische Klangkünstler Bill Fontana, »dann komme ich zu dem Schluss, dass die meisten Menschen die Klänge ihrer Umwelt überhaupt nicht wahrnehmen. Ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Teil ihres Bewusstseins schläft. Und ich möchte sie aufwecken. Ich möchte etwas schaffen, das die Menschen erkennen lässt: Das Hier und Jetzt ist einzigartig.«18

Auch in Alvin Luciers Konzeptstücken aus den 1970er-Jahren scheint dieser Zugang zentral, sie gehen dabei von dem Grundgedanken aus, vermittels imitierenden, mimetischen Verhaltens sich in seiner Lebensumwelt zu positionieren – ein in künstlerischen Praxen durchaus geläufiger Gedanke. Man darf ihn vermutlich in zwei Richtungen verstehen: In eine kritische, etwa da, wo sie sich ans Verhärtete und Entfremdete bindet und es so zu thematisieren vermag – oder aber in eine affirmative, in ein Selbsttherapierungsprogramm, das das Fremde, Störende, Hässliche in einen Normalisierungsprozess19 führt und es so erträglich macht.

Alvin Lucier selbst mochte an diese Dialektik denken, als er sein 1970 entstandenes Stück (Hartford) Memory Space in einem Gespräch rückblickend thematisierte: Zuerst nämlich plante er, dass einige Spieler, Musiker mit ihren Instrumenten, sich tarnen, ein lebensfeindliches Milieu aufsuchen sollten und darin so zu spielen, dass sie »klanglich und sozial vollkommen in den Klängen um sie herum aufgehen«.20 Der interventionistische Charakter, den Luciers frühere Stücke durchaus kennen, die Mimikry, die nicht gelingen kann, die Ausgesetztheit einer verletzlichen, artifiziellen kulturellen Identität gegenüber einer Kultur des Lärms und des Schmutzes hätte dabei durchaus eine kritische Energie gehabt. Doch dann, so Lucier selbst, entschied er sich für »ein ungefährlicheres Stück«, ein Stück, »in dem Umweltklänge als Ausgangsmaterial dienen« sollten.21

Sehen und Hören lernen

Endells Schönheitsbegriff steht dabei in der Tradition einer Einfühlungstheorie, mit der er während seines Studiums bei Theodor Lipps in Berührung kam. Lipps steht in gewisser Weise im Umkreis einer Ästhetik ›von unten‹, die ästhetische Phänomene wissenschaftlich-experimentell zu erforschen suchte und in einer idealistischen Position, die ›von oben‹, von den Ideen und Begriffen zum Einzelnen voranschreiten sollte, den genau verkehrten Weg sah.22 Auch für Endell ist dabei das Wesentliche »nicht das Objekt, sondern das Gefühl, die Erregung, die es hervorruft«.23 Ein ›objektives‹ Sehen nimmt die Dinge dabei allein in ihrer Funktionalität wahr, das Sichtbare wird »zersehen«, zerstückelt, fragmentiert, um es bloss im Hinblick auf einen praktischen Nutzen verwenden zu können. Ein visionäres Sehen hingegen gibt sich dem Sichtbaren »so unbedingt restlos hin[…], wie man sich seiner Arbeit, seinem Wollen, seiner Liebe hingibt«24. Der Arbeitskultur ist eine Genusskultur entgegenzustellen – die hier nicht hedonistisch gemeint ist, sondern als Ausdruck einer Hinwendung zum Heute und Hier. Das Sehen (und das Hören, so darf man wohl ergänzen) wird darin zu einem ›reinen Sehen‹ (bzw. Hören), wird in den visuellen (und akustischen) Eigengesetzen erfahren, das Sehen, das Hören ›als solches‹ wird zum Thema. Bekanntlich sah Endell einige Jahre vor dem Berlin-Essay in visionärer Weise eine Kunst voraus, die aus diesen Überlegungen die Konsequenzen zog:

»Denn er sieht klar, dass wir nicht nur am Anfang einer neuen Stilperiode, sondern zugleich im Beginn der Entwicklung einer ganz neuen Kunst stehen, der Kunst, mit Formen, die nichts bedeuten und nichts darstellen und an nichts erinnern, unsere Seele so tief, so stark zu erregen, wie es nur immer die Musik mit Tönen vermag.«25

Endell nennt dieses Sehen, das an der Leitlinie der abstraktesten aller Künste entwickelt worden war, ein »künstlerisches Sehen«, mit Lipps wäre es wohl treffender als »ästhetisches Sehen« zu bezeichnen, bleibt es doch keineswegs auf das Gebiet der Künste im engeren Sinne beschränkt. Neben oder hinter der »unsägliche[n] Hässlichkeit«26 der Grossstadt verbirgt sich etwas anderes, das sich nur durch solches Sehen nach und nach zeigt: »Unsere grossen Städte sind noch so jung, dass ihre Schönheit erst entdeckt wird.«27 Die Normalverteilung dessen, was als ›schön‹ gelten kann, wird einer nachhaltigen Verschiebung unterzogen. Durch die Hinwendung auf urbane Momente, die sich gerade nicht in den Bereichen der historischen Bausubstanz ereignet, sondern in den Neubauquartieren, den verkehrsreichen Strassenzügen, den technisierten Arbeitsprozessen, ergibt sich eine neue Hierarchisierung dessen, was als Alltag gilt und beobachtbar wird.

Klangliche Mimikry

Alvin Luciers Konzeptkomposition (Hartford) Memory Spacefür eine beliebige Anzahl von Sängern und Spielern akustischer Instrumente bringt dabei die drei im Titel genannten Begriffe miteinander in Bezug:

Die beteiligten Musiker werden aufgefordert, im urbanen Aussenraum klangliche Situationen zu suchen und sie sich möglichst genau zu memorieren (entweder im Gedächtnis, durch Notizen oder mit der Hilfe von Aufnahmegeräten); diese Klangsituation aus dem Aussenraum soll nun auf den Instrumenten möglichst präzise nachgebildet und in einem Innenraum aufgeführt werden. Der konkrete, individuelle Ort, bei der Uraufführung Hartford, soll in der Klammer jeweils durch den Ort ersetzt werden, in welchem die Aufführung stattfindet. Die Klangatmosphäre eines konkreten Ortes wird also dank einer spezifischen Gedächtnisleistung in einen anderen Ort, einen Innenraum mit Kunstcharakter transportiert. Lucier interessiert sich dabei für die Reibungs- und Verschiebungsprozesse, die sich dabei ereignen.

Der mimetische Prozess hat dabei zwei Seiten: zum einen regt er die Musiker dazu an, die expressiven und technischen Möglichkeiten auf ihren Instrumenten bzw. der Stimme zu erweitern; zum anderen führt die Auseinandersetzung mit den Alltagsklängen und deren Ernstnehmen dazu, neue Erfahrungen zu ermöglichen: Eine Cellistin etwa hat dann »etwas über den Klang von Reifen gelernt und auch darüber, was sie mit einem Bogen und einer Saite alles tun kann«.28

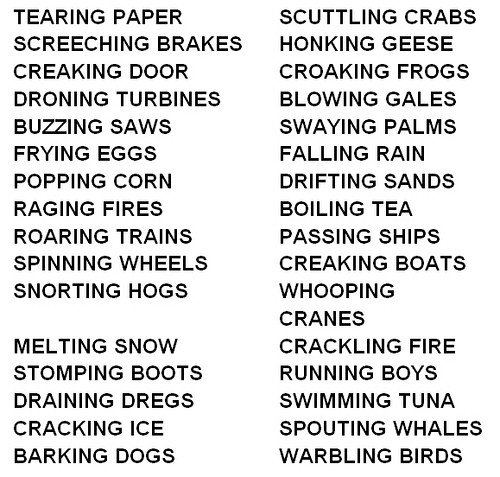

Der kritische Grundgestus von Luciers ursprünglichem Plan scheint späterhin einem nun eher therapeutischen Programm gewichen zu sein. In Gentle Fire für eine beliebige Anzahl von Synthesizern aus dem Jahr 1971 werden Ausführende aufgefordert, Umweltklänge zu sammeln und sie vermittels elektroakustischer Transformationsprozesse nach und nach in andere klangliche Assoziationsbereiche zu verwandeln. Die Pointe, die sich aus der ausführlichen Liste der vorgeschlagenen Ausgangs- (»Bremsen kreischen«, »Reifen queitschen«, »Züge vorbeidonnern«, etc.) und Zielklänge (»Meereswellen rauschen«, »Vögel zwitschern«, »Kiefern Murmeln«, etc.) ergibt, ist, dass unangenehme in angenehme Klänge transformiert werden sollen.

Das Hässliche also soll in einem Verwandlungsprozess zu etwas Schönem sich verwandeln – und dadurch erträglich gemacht werden. Der gewissermassen selbsttherapeutische Gestus, der sich aus dem Aneignungs- und Selbstermächtigungsverfahren ergibt, erscheint in Luciers Komposition Carbon Copies für Saxophon, Klavier und Schlagzeug aus dem Jahr 1989 noch verstärkt: Sollten die Interpreten beim Memory Space die Klänge aus ihrer Umwelt unmittelbar nachahmen »und alle Kunst aus ihrem Spiel herauslassen«,29 so ist in Carbon Copies, trotz der vergleichbaren Anlage, das Verhältnis zwischen möglichst getreuer Kopie und künstlerischem Spiel differenzierter beschrieben. Auch hier haben die Musiker Klänge zu suchen, sie einerseits auf Tonband aufzuzeichnen, sie andererseits auf den Instrumenten zu reproduzieren. Die Aufführung mischt in ihrem Ablauf die Tonbandaufnahmen als Zuspiel sowie in verschiedenen Kombinationen zwischen Tonband und Instrumenten.

Deren Ende besteht dabei allerdings aus einer nun verhältnismässig freien Improvisation der Instrumentalisten über die Elemente der aufgenommenen Soundscapes, zu denen zusätzliche Klänge hinzugefügt werden können. Verstärkt geht es in diesem Stück um einen Aneignungsprozess, um eine positive Verwandlung dessen, was uns bisweilen störend umgibt – nichtsdestoweniger für unsere Identitätsbildung zentral scheint.

Auswege aus Denormalisierungsängsten

Gleichwohl sind die Menschen, die in jenen Städten wohnen, zugleich von Denormalisierungsängsten geprägt, die Flucht zur Natur, die Flucht zur Kunst oder die Flucht zur Vergangenheit30 werden bei Endell als mögliche Ausdrucksweisen davon explizit erwähnt. Zu allen drei Reaktionen werden Alternativen geboten: Die Stadt wird, wie bereits ausführlich erwähnt, in Analogie zur Natur einer Art Rehabilitation unterzogen; in der Kunst werden die neuartigen Bilder der Impressionisten – im Buch finden sich als einzige Reproduktionen zwei Bilder von Claude Monet und eines von Max Liebermann – einer »theatralisch aufgeputzten« entgegengestellt, einer »überirdischen Kunst, die keinen Zusammenhang mit der Wirklichkeit hat«.31 Und statt der Flucht in die Vergangenheit fordert er eine Hinwendung zum Hier und Heute. Auf die Denormalisierungsängste verschreibt Endell eine Art Therapieprogramm für die Stadtbewohner, die als eine typische Reaktion auf flexible normalistische Strategien verstanden werden können, in denen die Normalitätswerte flexibilisiert und dynamisiert werden.32 Der Arbeitskultur sei eine Genusskultur hinzuzufügen, und dieser sei sich »so unbedingt restlos hin[zu]geben, wie man sich seiner Arbeit, seinem Wollen, seiner Liebe hingibt«.33 Über den Erfolg solcher Bestrebungen mag man bereits grundsätzlich zweifeln. Von den in den städtischen und industriellen Produktionsprozessen eingespannten Subjekten noch zu verlangen, in gewissermassen ästhetischer Einstellung durch die Stadt und das Leben zu gehen, mag einen hohen Preis haben: Die »Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äusserer und innerer Eindrücke hervorgeht«, sah der Soziologe Georg Simmel als ein Charakteristikum des Geistesleben in den Grossstädten34 – die Reserviertheit und Blasiertheit des Stadtbewohners hat gerade damit zu tun, dass sich der »Mensch als Unterschiedswesen« dadurch von den »rasche Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man mit einem Blick umfasst, die Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen« schützt.35 Endells Verfahren würde solche Steigerung hingegen exponentiell anwachsen lassen. Sieht man davon einmal ab, so lassen sich zwei mögliche Interpretationen ableiten: Die geforderte ästhetische Einstellung führt entweder zu einer Verklärung städtischer Verhältnisse – oder aber sie ist die Grundvoraussetzung dafür, die grosse Stadt mit gestalterischen Eingriffen zu einer lebensfreundlichen Umgebung zu machen.

Politiken des Alltagsklangs

Der Gedanke, mit Lärm konnotierte urbane Alltagsklänge in solche mit positiven Assoziationen zu verwandeln, gehört zu den Topoi, die in der Tradition der elektroakustischen Musik vielfach durchdekliniert worden ist. Als Beispiel mag man André Richards Musique de Rue aus dem Jahr 1987 nennen, in dem ein kleines, im Konzertsaal konzertant aufspielendes Instrumentalensemble mit Verkehrsgeräuschen von einer Bandzuspielung konfrontiert wird, um die involvierten Hörhaltungen zu befragen. Der aggressive Strassenlärm, der die fein ziseliert auskomponierten instrumentalen Strukturen bedrängt, wird im Verlauf des Stückes – durch das einfache Verfahren einer siebenfachen Überlagerung der Verkehrsgeräusche36 – in den Assoziationsbereich von Meeresrauschen verwandelt. Thematisiert wird dabei die dialektische Verfasstheit unserer Wahrnehmungstätigkeit, die seit John Cage wohlbekannt ist: Die Unterscheidung zwischen Lärm und dem, was wir als ästhetisch wertvoll erachten, liegt weniger in der Sache selbst als vielmehr in der ästhetischen Einstellung unseres Wahrnehmungsapparates, der auch noch dem Alltagsgeräusch Sinn und Struktur zuzuschreiben vermag. Was sich – im Weghören – als Lärm zeigt, entpuppt sich – im Hinhören – als Sinnerfüllt und mit strukturellem Reichtum imprägniert. Das im Untertitel als »szenische Aktionsmusik« bezeichnete Stück bezieht gleichwohl klar Stellung: Gegen Ende hin dringt tatsächlich der Mann von der Strasse von aussen in den Konzertsaal ein – in Form eines Ein-Mann-Orchesters (ausgeführt vom Schlagzeugspieler), der die Komposition endgültig kollabieren lässt.

Aus der angesprochenen Dialektik scheint es kaum ein Entkommen zu geben; auch Lucier betrachtete seinen Zugang durchaus selbstkritisch, und er meinte in Bezug auf Gentle Fire, dies sei »zwar eine schöne Idee, aber wieso werde ich nicht lieber politisch aktiv, um akustische Umweltverschmutzung zu verhindern, anstatt sie hinzunehmen und mich nur im Traum mit ihr auseinanderzusetzen?«37 Und die scharfe Kritik ästhetischer Praxen, wie sie R. Murray Schafer, Alvin Lucier oder Bill Fontana entwickelten, folgte auf dem Fuss, so etwa bei Shuhei Hosokawa: Demnach würden solche Zugängen lediglich auf »eine ad hoc Verbesserung der zur Debatte stehenden Klanglandschaft, und zwar auf der Ebene der Wahrnehmung und der situativen Ebene« zielen, liessen aber die »zugrunde liegenden sozialen Interaktionen« oder den »Prozess der Institutionalisierung der Klanglandschaft« unberücksichtigt.38 Eine tatsächliche Veränderung der Wahrnehmungsgewohnheiten hingegen hätte Hosokawa zufolge nicht von der bestehenden Klanglandschaft auszugehen, indem sie deren Klänge quasi-pädagogisch verbrämt, sondern müsste sich mit der notwendigen Veränderung architektonischer Räume auf den Bewohner und urbanen Nutzer hin befassen.

Verklärung oder …

Verweist man mit Michel Foucault auf eine weitere Normalismus-Theorie, so wird hier deutlich, wie in den entsprechenden Subjektivierungstaktiken sich Aussenlenkung und Selbstadjustierung durchdringen: Zur Disziplinerung und der Dressur in den Organisationsformen der Arbeit im industriellen und grossstädtischen Komplex kommt hier noch die Forderung, eine Genusskultur zu entwickeln, in der das Hässliche, Degenerierte sich zu etwas Interessantem, gar Schönen verwandeln soll. Zur »Maschinisierung des Körpers«39 kommt noch der Anspruch einer Ästhetisierung hinzu, welche der »gelehrige Körper« der um Normwerte herum angelegten Subjekte leisten soll. Der Grossstädter erscheint darin als doppelt dressiertes Tier, das nicht nur das Männchen macht vor den konkreten Ansprüchen der Arbeit, deren virtuose Organisationsformen bei Endell als »Arbeitsschönheit« erscheinen,40 sondern auch noch lustvoll über das Hochseil einer ästhetischen Einfühlung spazieren soll. Tatsächlich ist Endell auch verschiedentlich in dieser Hinsicht gedeutet worden, der künstlerische bzw. ästhetische Blick, der auch noch im Kranken das Schöne sieht, oder die verschiedenen Schleier, die sich ästhetisierend über die Stadt legen (der Nebel, die Luft, der Regen, die Dämmerung), erscheinen dann als Ausdruck einer eigentlichen »Verklärung«,41 die forcierte Ästhetisierung der Grossstadt gar »Leugnung« der Realität.42 Endell erscheint somit als ein »Träumer«, der als Einziger, doch auch als Untätiger, die Ordnung von städtischen Plätzen dechiffrieren kann.43

Umwelt, Landschaft, Milieu

Das Ausspielen sozialer Faktizität gegenüber symbolischen, künstlerischen Repräsentationen kann allerdings kaum der Weisheit letzten Schluss sein; nicht nur würde man dabei einen Grossteil künstlerischer Praxen über Bord werfen müssen, vielmehr nehmen auch symbolisch orientierte Praxen Teil an sozialer Faktizität, auch sie tragen zu dem bei, wie wir Welt allererst konstituieren. Es mag deshalb angezeigt sein, dem bipolaren Denkmodell ein triadisches entgegenzustellen, das der Urbanist und Klangforscher Pascal Amphoux vorgeschlagen hat: Im Hinblick auf mögliche Hörperspektiven wird hier zur Klangumwelt (als physischer, faktischer Dimension) und zur Klanglandschaft (als ästhetischer und symbolischer Dimension) der Begriff des Klangmilieus hinzugefügt als einer Dimension der sozialen Praxis und des interagierenden sozialen Handelns.44 Es handelt sich gleichsam um drei komplementäre Betrachtungsweisen von ›Welt‹ (in Bezug auf das Auditive), die sich in einzelnen konkreten Praxen jeweils komplex durchwirken.

Statt platter Entgegensetzungen stellt sich dabei eher die Frage, wie die drei angesprochenen Dimensionen miteinander verschaltet sind, welche Praxen sie miteinander in Verbindung bringen und welchen jeweils spezifischen Weltbezug sie herstellen. Bewegt sich Luciers Gedanke einer Mimikry auf der Ebene des Klangmilieus, begibt sich der Interpret in dessen (Hartford) Memory Space in die konkrete Klangumwelt, um schliesslich eine Klanglandschaft zu bilden. Und gerade umgekehrt nutzt Richard die Klangumwelt als Material, in die ein Klangmilieu unmittelbar einbricht – und den symbolisch besetzten Konzertraum zum Alltag hin öffnet. Noch bei Ansätzen des von Hosokawa letztlich geforderten Klangdesigns, also der bewussten Gestaltung der urbanen Klangwelt – wo etwa ein ›plan lumière‹ mit einem ›plan sonore‹ ergänzt werden müsste –, bildet die Wahrnehmung der Klanglandschaft die Voraussetzung, um in ein Klangmilieu überhaupt erst eingreifen zu können: »Das Wissen um Wirkungen der gegenseitigen Beeinflussung von Klängen im konkreten urbanen Raum bildet die Grundlage für eine aktive Gestaltung von Stadtklang.«45

… Bildungs- und Gestaltungsprojekt?

Der Schlusssatz von Endells Die Schönheit der grossen Stadt, wonach »auf diesem sicheren Fundament des sehenden Geniessens die Kraft umfassenden Gestaltens erwachsen wird«,46 lässt allerdings auch eine andere Interpretation zu. Denn die Pointe geht nicht dahin, dass die realen Verhältnisse des städtischen Lebens schöngeredet werden sollen, denn die elenden Lebensumstände, die »hässlichen Gebäude« und der »Lärm«47 der Stadt werden im Essay in durchaus krasser Weise herausgestellt. Vielmehr bildet seine Einfühlungstheorie des Psychologismus gewissermassen die erkenntnistheoretische Basis, die es erlaubt, in diesem unwirtlichen Kontext überhaupt Handlungsformen zu finden, um in den städtischen Kontext gestalterisch einzugreifen:

»Man muss auch eingestehen, dass unsere Gebäude zum grössten Teil trostlos und langweilig, unlebendig und dabei protzig und anmassend aussehen, aber daraus ergibt sich einmal die Aufgabe, die Bauart unserer Städte entsprechend zu ändern, weiträumiger, anständiger, künstlerischer zu bauen, und die andere, rascher zu erfüllende, jene Mängel durch anderes Geniessen wieder wettzumachen.«48

Endell legt in seiner Schrift nur den letzterwähnten Teil eines grösseren Projektes vor, dessen zweiter Teil, nämlich die Bauart unserer Städte zu ändern, vorerst ungeschrieben, unbeschrieben bleibt. Was am Horizont seines Denkens aufscheint, ist sowohl ein praktisches Programm, das die Strasse auch aus aktiv-gestalterischer Perspektive als »künstlerisches Gebilde« begreift (so in Anspielung an den erwähnten Titel seines Aufsatzes für die Werkbund-Ausstellung), wie aber auch ein erzieherisches Projekt, das auf dem Vertrauen basiert, dass über die impressionistische Manier des Sehens und des Hörens hinaus zu einer umfassenden Kultur des Gestaltens vorangegangen werden kann. Dies scheint aber erst möglich, wenn Gegenwart und Stadt akzeptiert und deren visuellen und akustischen Reize ebenso selbstverständlich geworden sind wie landschaftliche Schönheit. – Auch Walter Benjamin übrigens, mit dem Endell bekannt war, war an einer Überblendung von Natur und Stadt interessiert, und auch hier ist von einem Bildungsprogramm die Rede:

»Sich in einer Stadt zurechtfinden heisst nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung. Da müssen Strassennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockner Reiser und kleine Strassen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten wie eine Bergmulde widerspiegeln.«49

Der modale Wechsel bei diesem Transfer von der Natur- zur Stadtlandschaft, die vom Hören (dem Knacken der Reiser) zum Sehen (dem Lesen der Strassennamen) voranschreitet, ist vielleicht bezeichnend für die Auseinandersetzungen mit der modernen Stadt: Gerade der »Moment des Umschlags« vom Akustischen zum Visuellen scheint im Mittelpunkt zu stehen,50 und über das Ohr wird die romantische Vergegenwärtigung der Natur in das moderne Eingedenken der Stadt übertragen.51 Andere Hauptzeugen aus dem Berlin der Jahrhundertwende – etwa Siegfried Kracauer, Georg Simmel oder Franz Hessel, der wieder »erzählt, was er gehört hat«52 – haben als Flaneure oder in ihren soziologischen Überlegungen, die ›von unten‹, von der detaillierten Alltagsbeobachtung zu ›Moment-‹ (Simmel) oder ›Denkbildern‹ (Benjamin) herkommen, eher gesehen als gehört, und auch Endell selbst schreibt mehr über das Sehen als über das Hören. Dass der ästhetische Blick auf die Stadt allerdings mit einem längeren Abschnitt über die »Stadt der Geräusche«53 anhebt – die im übrigen erstaunliche Verwandtschaft zu den ein gutes Jahrzehnt später erfolgten Beobachtungen der Futuristen zum Klang der Stadt aufweist54 – mag nochmals auf die Leitkunst Musik als abstraktes Formenspiel verweisen. Endell stellt damit implizit die Frage, ob auch Klang und Geräusch dazu dienen könnten, die moderne Stadt zu dechiffrieren.

Phonorealismus

Wie komplex die verschiedenen, angesprochenen Ebenen miteinander verschaltet sein können, mag ein letztes Beispiel aus dem Repertoire kompositorischer Auseinandersetzungen mit den Klangphänomenen des Urbanen zeigen: Quadraturen IV (Selbstportrait mit Berlin) des österreichischen, in Berlin lebenden Komponisten Peter Ablinger aus dem Jahr 1998.

Ablinger greift dabei auf ein »phonorealistisches« Verfahren zurück, das auch nochmals einen der roten Fäden im Umgang mit Soundscapes unserer Lebensumwelt erinnert, nämlich dem modalen Unterschied zwischen visueller und akustischer Wahrnehmungstätigkeit:

»Im visuellen Bereich sind wir daran gewöhnt, auch die allergewöhnlichsten Dinge als ästhetisch wahrzunehmen. In jedem Wohn- oder Wartezimmer können Aufnahmen aus dem städtischen Alltag an der Wand hängen. Einen vergleichbaren Umgang mit akustischen Dingen gibt es nicht. Niemand legt sich zu Hause eine CD mit Autolärm auf. Ich denke, das liegt zumindest zum Teil daran, dass wir im Bereich des Klingenden noch immer an einem prinzipiellen und tief verwurzelten Unterschied von Musik und klingender Umwelt festhalten und letztere immer noch eher wie Tiere wahrnehmen: ausschliesslich in Bezug auf ihre Funktion. Kein Wunder also, das wir sie nicht ›schön‹ finden.«55

Der Begriff der ›Phonographie‹ (als akustische Übersetzung von ›Photographie‹) entstand im Umfeld der frühen Soundscape-Kopositionen,56 konkret von Luc Ferraris Presque rien no. 1. Le lever du jour au bord de la mer (1968), in der Ferrari Aufnahmen, die er an mehreren Vormittagen in Vela Luka auf der dalmatinischen Insel Korčula machte, zu einer Art geraffter akustischer Erzählung montierte – die aber zumindest den Eindruck erweckte, als fände keinerlei kompositorischer Eingriff statt.

Die musikalische Postkarte, wenn man so will, gehört zu den oft zitierten Beispielen einer Verschiebung dessen, was zuvor als ›Musik‹ galt, und Ablingers Quadraturen IV fügen zu dieser Geschichte eine weitere Episode hinzu. In Analogie zur photorealistischen Malerei, in der durch das Aufbringen von Farbpunkten auf einer Leinwand eine bestehende Photographie reproduziert oder vielmehr in ein neues Medium übersetzt wird, arbeitet auch Ablingers Phonorealismus mit Rastrierungen: Bestehende Soundscape-Aufnahmen, in diesem Fall von Berlin, werden vermittels eines Computerprogramms in skalierbare Rasterpunkte übersetzt, die nun auf das Instrumentarium eines Orchesters übertragen werden können. Der Übersetzungsprozess gelingt durchaus nicht dahingehend, dass die zu Grunde liegenden realistischen Klänge mühelos wiedererkannt werden könnten; doch:

»Was […] erreichbar ist, ist eine Annäherung, die eine Vergleichssituation entstehen lässt: Verglichen wird dabei Musik und Wirklichkeit. Die Musik fungiert dabei wie eine Beobachterin: Die Musik beobachtet die Wirklichkeit. Und es sind genau wieder die Grenzen dieser Annäherung, die uns etwas über das Beobachtungsinstrument erkennen lassen. Die Musik, das kulturell Geschaffene, wird also zur Metapher für Wahrnehmung. Einer Wahrnehmung, die dem Wahrgenommenen in keiner Weise gerecht werden kann, uns in diesem Scheitern dafür umso mehr über die Grenzen unserer Wahrnehmung und über den Vorgang des Wirklichkeit-Erzeugens beim Wahrnehmen berichten kann.«57

Die Pointe der Komposition besteht also darin, dass gewissermassen eine Beobachterposition zweiter Ordnung eingeführt wird: Nicht nur wird Wirklichkeit beobachtet, wahrgenommen, vielmehr wird wahrgenommen, wie Wahrnehmung überhaupt erst Sinn und Wirklichkeit produziert. Wahrnehmung nimmt sich selbst wahr. Und darin fallen letztlich Klangumwelt (als Datenerhebung und -übersetzung), Klanglandschaft (als einer poetischen Anverwandlung der Realität) sowie Klangmilieu (die interagierenden Elemente unserer stets Wirklichkeit konstituierenden Wahrnehmungstätigkeit als einer sozialen Praxis) in eins. »Ich höre den Verkehrslärm anders und ich höre die Musik anders«,58 so heisst es gleichsam in Resonanz zu Alvin Lucier, dem im übrigen auch ein ähnlich konzipiertes Stück aus Ablingers Orchesterzyklus aus der Stadtoper Graz (2000/05) gewidmet ist. Normalisierungsprozesse ereignen sich ständig, und wir sind es selbst, die sie produzieren.

Gewiss ist dieser konstruktivistische Standpunkt kaum der einzig mögliche. Und doch zeigt der Durchlauf durch die künstlerischen, kulturtheoretischen und urbanistischen Auseinandersetzungen mit Klangräumen des Urbanen, wie sehr deren dynamische Entwicklungen zu ständigen Verschiebungsprozessen führen: Musik, Kulturtheorie oder Urbanistik reagieren ständig auf Denormalisierungsängste – und stellen sich den ablaufenden Normalisierungsprozessen, sei dies in unterstützender oder gegenläufiger Weise. Dabei bleiben diese Disziplinen nicht, was sie zuvor waren.

Schluss

Und was eigentlich war der weise Ratschluss des vom Fürsten einberufenen, interdisziplinär zusammengesetzten Ordensrates in E.T.A. Hoffmanns Klein Zaches, genannt Zinnober? Nun, sie befanden, es sei der Theaterschneider anzufragen, um das Ordensband auf des Geheimen Rats missgestalteten Körper ›normalmässig‹ anzubringen. Dieser entwickelte dazu die ›herrlichsten Mittel‹: »An Brust und Rücken sollten nämlich eine gewisse Anzahl Knöpfe angebracht und das Ordensband daran geknöpft werden. Der Versuch gelang über die Massen wohl.« Der Ordensrat aber schlug vor, den Orden des grüngefleckten Tigers in verschiedene Klassen zu teilen, nach der Anzahl der Knöpfe: »Der Minister Zinnober erhielt als ganz besondere Auszeichnung, die sonst kein anderer verlangen könne, den Orden mit zwanzig brillantierten Knöpfen, denn gerade zwanzig Knöpfe erforderte die wunderliche Form seines Körpers.«59 Eine neue Norm also war gefunden.

Endell aber ging selbst den Schritt von der Theorie zur Praxis: Im gleichen Jahr, in dem Die Schönheit der grossen Stadt erschienen war, annoncierte er in der Vossischen Zeitung für seine neu gegründete »Schule für Formkunst«.60 Im ersten der drei Studienjahre widmete sich Endell der Formenlehre – im letzten Jahr wurde Architektur gelehrt, wobei sich die Studierenden bei den nun auch in die Realität umgesetzten Bauprojekte Endells beteiligen konnten. Dazu gehörte etwa die Gestaltung des ersten Hackeschen Hofes in Berlin – seine städtebaulichen Visionen zeigen dabei, wie sie eine Architektur ›von unten‹ entwickeln wollten. Nicht die Perspektive von oben war seine bevorzugte Betrachtungsweise (die Perspektiven von Bauplan und Bauordnung), sondern der ästhetische Blick dessen, der im Gewimmel der Stadt zu sehen gelernt hat.

E.T.H. Hofmanns Theaterschneider übrigens wurde vom Fürsten zu dessen Wirklichen Geheimen Gross-Kostümierer ernannt – wirklich geheim deshalb, weil er sich nicht von ihm kleiden lassen wollte. Er hielt ihn für einen schlechten Schneider.

- E.T.A. Hofmann, Klein Zaches genannt Zinnober, Frankfurt am Main 1984, S. 35. ↩

- Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Chemnitz 1892, § 208 ↩

- August Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, Stuttgart 1908, S. 30 ↩

- Ebd., S. 86f. ↩

- Jürgen Link, Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, Göttingen 2009, S. 324 ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., z.B. S. 4, S. 20 ↩

- Ebd., S. 66 ↩

- Ebd., S. 30 ↩

- Alvin Lucier, Reflexionen. Interviews, Notationen, Texte 1965-1994, Köln 1995, S. 97 ↩

- R. Murray Schafer. Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens, Frankfurt am Main 2010, S. 136ff. ↩

- Michael Southworth, »The Sonic Environment of Cities«, in: Environment and Behaviour, Bd. 1, Nr. 1, o.O. 1969, S. 49-70 ↩

- Ebd., S. 67 ↩

- Link, a.a.O., S. 540 ↩

- August Endell, „Die Strasse als Künstlerisches Gebilde“, in: Jahrbuch des Deutschen Werkbundes: Der Verkehr, Jena 1914, S. 18-19, hier S. 19 ↩

- Link, a.a.O., S. 323f. ↩

- Endell, „Die Strasse als Künstlerisches Gebilde“, a.a.O., S. 33 ↩

- Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre. München 2006, S. 80 ↩

- Raoul Mörchen, »Ein anderer Sinn für Zeit und Raum: Der US-Amerikanische Klangkünstler Bill Fontana«, in: Musiktexte 96/2003, S. 65-70, hier S. 65 ↩

- Vgl. die obigen Bemerkungen zum Ansatz von Link, a.a.O. ↩

- Lucier, a.a.O., S. 97 ↩

- Ebd., S. 99 ↩

- Vgl. Theodor Lipps, Ästhetik. Psychologie des Schönen und der Kunst, Hamburg 1914. ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 41 ↩

- Ebd., S. 41f. ↩

- Helge David (Hg.), August Endell: Vom Sehen. Texte 1896–1925 über Architektur, Formkunst und »Die Schönheit der grossen Stadt«, Basel, Berlin, Boston 1995, S. 147 ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 17 ↩

- Ebd., S. 25 ↩

- Ebd., S. 99 ↩

- Ebd., S. 99 ↩

- Ebd., S. 8 ↩

- Ebd., S. 9f. ↩

- Lipps, Ästhetik, a.a.O., S. 542 ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 41f. ↩

- Georg Simmel, „Die Grossstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung“, in: Jahrbuch der Gehe-Stiftung Dresden, hrsg. von Th. Petermann, Band 9, Dresden 1903, S. 185-206, hier S. 186 (Hervorhebung im Original) ↩

- Ebd., S. 189 ↩

- Persönliche Mitteilung von André Richard an den Verfasser ↩

- Lucier, a.a.O., S. 133 ↩

- Shuhei Hosokawa, „Der Walkmann-Effekt“, in: Karlheinz Barck, Peter Gente, Heid Paris, Stefan Richter (hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1990, S. 229-251, hier S. 246 ↩

- Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 1976, S. 173ff. ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 25 ↩

- Vgl. Harald Neumeyer Der Flaneur. Konzeptionen der Moderne, Würzburg 1999, S. 17; Alexander Eisenschmidt, »Visual discoveries of an urban wanderer: August Endell’s perception of a beautiful Metropolit«, in: Architectural Research Quarterly 11/2007, S. 71-80, hier S. 76 ↩

- Rüdiger Severin, Spuren des Flaneurs in deutschsprachiger Prosa, Bochum 1988, S. 99 ↩

- Siegfried Kracauer, Strassen in Berlin und anderswo, Berlin 1987, S. 35 ↩

- Pascal Amphoux, Paysage sonore urbain. Introduction aux écoutes de la ville. Lausanne 1997, S. 165ff. ↩

- Andres Bosshard, Stadt hören. Klangspaziergänge durch Zürich, Zürich 2009, S. 160 ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 87 ↩

- Ebd., S. 22 ↩

- Ebd., S. 21f. ↩

- Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1977, Bd. IV 1, S. 387 ↩

- Anja Lemke, Gedächtnisräume des Selbst. Walter Benjamins »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert«, Würzburg 2005, S. 92 ↩

- Vgl. Asmus Trautsch, »Die abgelauschte Stadt und der Rhythmus des Glücks. Über das Musikalische in Benjamins Denken«, in: Tobias Robert Klein, Klang und Musik bei Walter Benjamin, München 2013, S. 17-46, hier S. 27. ↩

- Walter Benjamin, Kritiken und Rezensionen, Gesammelte Schriften Band III, Frankfurt am Main 1991, S. 194 ↩

- Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, a.a.O., S. 30ff. ↩

- Vgl. Luigi Russolo, Die Geräuschkunst, Übersetzung von Justin Winkler und Albert Mayr, Basel 1999, S. 36ff. ↩

- Peter Ablinger, »Metaphern«, in: Sabine Sanio, Christian Scheib (hg.), Übertragung – Transfer – Metapher. Kulturtechniken, ihre Visionen und Obsessionen, Bielefeld 2004, S. 25-39, hier S. 29 ↩

- Vgl. Leigh Landy, Understanding the Art of Sound Organization, Cambridge 2007, S. 31 ↩

- E-Mail-Interview mit Fragen des Komponisten Trond Olav Reinholdtsen, erschienen auf Norwegisch in der Musikzeitschrift Parergon anlässlich des Festivals »Happy Days«, Oslo, April 2005, zitiert nach http://ablinger.mur.at/phonorealism.html, Zugriff 16.7.13 ↩

- aus einem Gespräch mit Egbert Hiller, gesendet am 5.7.2003 im Deutschlandfunk, zitiert nach ebd. ↩

- E.T.A. Hofmann, a.a.O., S. 38 ↩

- David, a.a.O., S. 238ff. ↩